Les gens heureux ont une histoire - L’histoire de Maurice Parent

Au moment d’écrire ces lignes, j’ai quatre-vingt-douze ans. Je suis en bonne santé et heureux avec Jeannine, la femme de ma vie. Nous avons eu quatre bons enfants que j’aime fièrement appeler : notre clan. Nous sommes six fois grands-parents et bientôt arrière-grands-parents.

Jeannine et moi avons largement dépassé l’espérance de vie actuelle[1]. Je m’amuse à dire que nous profitons de nos années de bonus ! J’étais bien content de vivre à mon époque, c’est incroyable tous les changements dont nous avons été témoins.

Je suis né le 30 juillet 1926, dans le quartier Tétreaultville, à Montréal. J’étais l’aîné d’une famille de deux enfants. J’ai eu un petit frère qui se prénommait Michel, mais il est décédé alors qu’il n’avait que cinq jours. Il avait une malformation cardiaque inopérable, ce que l’on appelait à l’époque un « bébé bleu ». J’avais trois ans quand il est mort. En souvenir de lui, Jeannine et moi avions décidé que notre troisième enfant s’appellerait Michel, que ce soit un garçon ou une fille. Trois ans plus tard, ma petite sœur, Aline, est née; elle était de six ans ma cadette.

Ma mère, Éliane Pépin, était professeure à la petite école de rang dans la paroisse de Rivière-des-Prairies. Elle faisait la classe aux élèves de la première à la septième année.

Paul Parent, mon père, était directeur à la Banque d’Hochelaga[2].C’est là qu’il a rencontré ma mère, qui y travaillait après avoir quitté l’enseignement. C’était un père de son temps qui s’occupait moins des enfants. Il n’était pas comme les pères d’aujourd’hui qui changent des couches et jouent à la môman avec leur bébé. Pas du tout le genre de mon père.

Mon père était un homme bon, une personne très discrète qui ne parlait pas beaucoup de ses problèmes. Je n’ai jamais eu de conversations importantes avec lui mais il s’intéressait à moi, il voulait que j’aie tout ce qu’il faut pour être heureux.

Nous avons souvent déménagé parce qu’à l’époque, pour éviter qu’un directeur ne développe une trop grande complicité avec sa clientèle à qui il accordait des prêts, on le transférait d’une succursale à l’autre.

Paul Parent, père de Maurice. Photo prise en 1955.

Fille unique d’un cultivateur, ma mère avait hérité de son père, Cléophas Pépin. Lorsque celui-ci a pris sa retraite, il a vendu sa terre à Rivière-des-Prairies, à très bon prix, pour venir vivre à Montréal avec ma grand-mère, Donalda Pelletier.

Ma grand-mère était une dame extraordinaire et très aimante. Elle donnait des cours de piano aux petites filles et a même enseigné à Jeannine. À l’époque de la libération des femmes, je me souviens lui avoir demandé ce qu’elle pensait de l’égalité entre les hommes et les femmes. Sans hésiter, Donalda m’a répondu : « Mon p’tit garçon, la femme ne sera jamais l’égale de l’homme…parce qu’elle est supérieure ! »

L’enfance paisible d’un premier de classe

Après Tétreaultville, mon père a été nommé directeur de banque à Vaudreuil où j’ai vécu entre les âges de trois à cinq ans. Puis nous nous sommes installés dans une ville qui s’appelait auparavant Saint-Rémi-de-Napierville, une municipalité agricole.

Ma mère m’a fait commencer l’école un an plus tard que les autres enfants. Comme institutrice, elle trouvait que six ans, ce n’était pas assez mature. J’ai donc toujours été plus vieux que mes compagnons de classe.

C’est à Saint-Rémi que j’ai commencé à aller à l’école avec des enfants qui se destinaient à devenir cultivateurs, ce qui n’était pas mon cas. Je n’y suis pas resté très longtemps puisque nous sommes revenus à Montréal, dans le quartier Rosemont. J’ai donc fait ma deuxième année à l’école La Mennais, située près de chez moi sur la rue Saint-Denis à l’angle de Beaubien.

J’ai toujours été premier de classe. Pour moi, l’école, c’était facile, mais il fallait que j’étudie et que j’apprenne mes leçons par cœur. J’ai été premier de classe jusqu’à l’université, où je me suis retrouvé parmi les dix meilleurs sur les cent vingt-cinq étudiants en médecine.

C’est mon père qui m’a aidé à m’orienter lorsque j’ai terminé ma septième année. Comme il se demandait ce que je ferais dans la vie, il a téléphoné à l’un de ses anciens confrères d’école devenu directeur des élèves au Séminaire de Sainte-Thérèse qui lui a évidemment conseillé de m’y envoyer pensionnaire.

Le séminaire était une véritable fabrique de curés. J’y ai été pensionnaire entre 1940 et 1946. J’ai détesté me retrouver avec des groupes, dans un espace, manger dans un réfectoire et dormir dans un dortoir…moi qui avais l’habitude d’être seul avec mes parents dans une grande maison.

Pour vingt piastres par mois, j’étais logé, instruit et nourri. On nous servait beaucoup de chiard[3],un mélange de toutes sortes d’affaires pas mangeable. Ma mère m’apportait chaque semaine une brique de fromage Velveeta[4], que je mangeais faute de manger autre chose.

En 1944, j’ai commencé à m’intéresser à la musique du temps, le jazz. Au séminaire, j’avais un ami qui s’appelait Alfred Montour. Tous les deux, nous partagions les mêmes goûts musicaux. Le soir, lorsque les étudiants étaient couchés, Alfred et moi, on allait en cachette à la salle Ducharme, un endroit où l’on avait installé une radio et un tourne-disque. Vers minuit, CKAC se branchait sur les réseaux américains qui diffusaient la musique des orchestres connus qui se produisaient dans les grands hôtels pour faire danser le monde. On mettait le volume du son pas trop fort, les oreilles dans la radio, et on écoutait.

Puis après six ans de Petit Séminaire, j’en ai eu assez et j’ai dit à mes parents : « C’est terminé le séminaire ! » Mes parents ont donc accepté de me laisser poursuivre mon cours classique en externe au Collège André-Grasset.

La plus belle rencontre de ma vie

J’avais seize ans lorsque j’ai connu Jeannine. Nous étions en 1942. Rapidement, j’ai décidé que c’était ELLE ! Nous avions un chalet d’été à Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds, à côté de la maison d’Hélène Séguin, une compagne de classe de Jeannine qui avait organisé un party de Noël. Hélène avait un frère qui avait aussi réuni quelques confrères de classe, dont un voisin : moi.

Jeannine avait quatorze ans, c’était la plus belle fille du groupe. Elle était très réservée. Les filles présentes au party étaient excitées et parlaient fort pour se faire remarquer, mais pas Jeannine.

« Ç’a été le coup de foudre, raconte Jeannine Parent. Moi, j’y crois. Chaque fois qu’il passait à côté de moi, il y avait de l’électricité. Il y avait une super belle blonde naturelle qui tournait autour de Maurice, la fille des amis de ses parents, alors j’étais très inquiète. »

Moi, c’est Jeannine qui m’intéressait. Je la trouvais belle et distinguée, je voyais que c’était une jeune fille bien éduquée. Durant la soirée, lorsque l’on s’est parlé, Jeannine et moi, ça n’a pas été une très longue conversation, mais ça m’a permis de la connaître davantage. On s’est discrètement dit qu’il fallait s’organiser pour se revoir, probablement l’été suivant au chalet d’été à Sainte-Geneviève.

Photo du jeune couple prise en 1945 sur la rue Saint-Catherine, à Montréal.

Lorsque l’on s’est revus pour la deuxième fois, j’avais dix-sept ans. Avec Hélène Séguin, son frère et Jeannine, nous allions tous les quatre en chaloupe. On apportait un phonographe à manivelle sur la petite embarcation et au milieu de la rivière des Prairies, on faisait jouer des chansons romantiques, souvent de la musique américaine, des airs connus comme Moonlight Serenade [5] ou By the Light of the Silvery Moon.

Jeannine et moi avons commencé à correspondre après les vacances de Noël, en janvier 1945. J’écrivais une lettre et elle m’en écrivait une, c’était un peu comme un journal, avec des petits mots affectueux en cours de route.

Au début, mes lettres commençaient très sobrement par : « Chère amie… », et je les terminais en signant : « Un ami, Maurice. » On s’est écrit comme ça pendant des années. Nous avons conservé toutes ces lettres.

Nous devions attendre la fin de mes études de médecine avant de nous marier. Nos fréquentations ont donc duré dix ans. Deux ans après notre rencontre, j’ai donné une bague à Jeannine et je lui ai dit que je la remplacerais par un diamant. Je voulais qu’elle sache que l’on se marierait.

Comment je suis devenu médecin

À la fin du cours classique, avant de compléter les deux années de philosophie, on nous demandait ce que l’on voulait faire dans la vie. Pour moi, il n’était absolument pas question que je devienne prêtre. J’ai toujours été réfractaire à l’idée de faire partie d’un groupe et j’ai toujours détesté me faire diriger.

J’aimais l’anatomie, j’avais des livres et j’aimais étudier. Les articulations, les muscles, je voulais savoir comment tout cela fonctionnait. J’aimais surtout la physiologie; la digestion et la respiration, je trouvais ça extraordinaire. Je me disais : il faut que j’en connaisse plus. C’est un peu comme ça que je suis allé en médecine. Moi, je voulais aider le monde et connaître les secrets du corps humain. C’était ça ma motivation : aider les gens.

Photo officielle de graduation prise en 1953.

J’ai terminé mes études avec succès à l’Université de Montréal en 1953, j’ai obtenu un diplôme de médecin-chirurgien, l’équivalent aujourd’hui d’un médecin généraliste.

Comme prévu, le 16 juillet 1953, dans la chapelle Saint-Louis de l’église Saint-Jean-Baptiste, après dix ans de fréquentation et quelques rebondissements j’ai finalement épousé Jeannine.

Nous nous sommes installés au 4105, Papineau, devant le parc Lafontaine, dans la maison qui appartenait à mon père. Au début, je gagnais vingt-cinq dollars par mois comme médecin résident et le loyer nous coûtait cinquante dollars.

La deuxième année, j’ai eu une petite augmentation, je gagnais cinquante dollarspar mois. Je travaillais pro deo – pour Dieu – ce qui veut dire que je travaillais pour des peanuts !

« Ce n’était pas des années faciles, avoue Jeannine. Maurice dormait tous les deux soirs à l’hôpital. Il faisait ses journées et il rentrait pour souper à moitié mort, puis il repartait pour l’hôpital. »

Mariage de Maurice et Jeannine, le 16 juillet 1953.

Comme médecin résident, j’ai travaillé pendant quatre ans en chirurgie à l’Hôpital Notre-Dame. Après la naissance de Pierre, notre premier enfant, nous avons quitté tous les trois pour Stockholm où j’ai fait une année de surspécialisation.

J’ai bien aimé la Suède; si j’avais parlé la langue, j’aurais pu y vivre. C’est un pays avant-gardiste, un endroit où tout le monde a un niveau d’instruction au-delà de la moyenne. Jeannine est revenue de Stockholm enceinte de Diane, qui a bien failli s’appeler Brita, un nom inspiré d’une belle Suédoise rencontrée là-bas. Mais on trouvait que « Brita Parent », ça ne sonnait pas bien.

À mon retour de Stockholm, j’opérais à l’Hôpital Notre-Dame surtout l’abdomen, le foie, le tube digestif et la rate. Je faisais aussi un peu de gynécologie.

Ce que j’aimais le plus, c’est le plaisir d’aider, de guérir, de régler le problème de quelqu’un qui souffre. Moi, je suis de l’école qui croit que le patient est un humain souffrant. J’ai commencé à pratiquer la chirurgie un an et demi avant l’assurance maladie. J’ai donc été entraîné à penser qu’un patient n’est pas « un consommateur de soins », comme disaient certains fonctionnaires du ministère de la santé. Je ne m’habitue pas à cette expression-là. Quand t’es malade, tu ne consommes pas, tu ne l’as pas choisi, tu subis.

Je n’étais pas le genre de médecin hautain. Je prenais le temps de parler à mes patients, je voulais qu’ils comprennent ce qu’ils avaient, ce que j’allais faire pendant l’opération et ce qui se passerait après.

Nous, les chirurgiens généraux, on faisait aussi de la traumatologie. Il fallait faire un examen sommaire rapide, décider du besoin du patient et le diriger vers les chirurgiens spécialisés en ORL, en génécologie ou en neuro. On s’occupait des fractures des membres supérieurs, des membres inférieurs, du bassin et de la colonne seulement s’il n’y avait pas de lésions nerveuses, sinon on les envoyait en neurochirurgie.

À l’époque où je pratiquais la médecine, nous étions beaucoup plus esclaves de nos patients. On avait une pagette et quand ça vibrait, sans hésiter, on répondait « présent » !

Avant l’arrivée de l’assurance maladie, la moitié des patients ne payaient pas. On les installait dans nos grandes salles de seize lits. Ces gens entraient par l’urgence et n’avaient pas un sou. Les autres partageaient des chambres à deux lits; soit ils avaient des assurances, soit ils avaient assez d’argent pour se payer des soins. Avec l’assurance maladie, nous étions payés pour tous les patients selon les taux négociés par le gouvernement.

Juste pour vous dire comme le monde est drôle : dans le temps, tout le monde fumait, même les médecins ! Lorsque j’allais dans les congrès scientifiques de chirurgiens aux États-Unis, nous étions mille cinq cents dans une salle. Le matin, il y avait quelqu’un à la porte qui retirait la cigarette de la bouche des médecins, parce que des docteurs, ça ne doit pas fumer. Les médecins américains l’ont su avant nous. Ici ça nous a pris du temps avant que l’on arrête de fumer, presque vingt ans plus tard ! À mes patients, je disais de ne pas fumer, surtout en période postopératoire.

Le plus jeune chirurgien de l’hôpital

Lorsque j’ai été nommé directeur du département de chirurgie de l’Hôpital Notre-Dame en 1965, j’avais trente-neuf ans. J’étais le plus jeune chirurgien de l’établissement et c’est moi qu’ils ont choisi pour devenir chef. J’ai pris ça comme une marque de confiance. J’ai dirigé le département pendant douze ans.

J’ai également participé à la fondation de l’Hôpital Le Gardeur à Repentigny. Créé en collaboration avec les échevins et les religieuses, l’établissement de santé avait besoin de quelqu’un pour organiser le département de chirurgie. C’est la mission que l’on m’a confiée. Je faisais ça en même temps que mon travail de chirurgien à Notre-Dame.

Les week-ends, j’étais là de 8 h 30 jusqu’à 13 h. Le dimanche matin, je faisais la tournée des malades pour m’assurer qu’il n’y avait pas de problèmes. Je dirigeais en même temps le département de chirurgie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal chargée de former les résidents. J’écrivais aussi des articles scientifiques. Ma femme me surnommait affectueusement « l’Antarctique » jeu de mots pour dire « entre deux articles ».

Jeannine et moi, on était un peu comme deux voies ferrées, côte à côte, avec une locomotive qui passe là-dessus. Chacun avait sa job, chacun faisait ses affaires. Elle s’occupait beaucoup des enfants. Parfois j’en emmenais un à l’hôpital et les infirmières le gâtaient.

Maurice Parent, en pleine chirurgie à l’Hôpital Notre-Dame. Photo prise dans les années 1960.

Nos enfants, notre clan

Jeannine aime les enfants. Elle en voulait treize ! Je lui ai dit : « On a chacun deux mains, quatre enfants, un par main, c’est parfait ! » Pour moi qui venais d’une petite famille de deux enfants, quatre, c’est respectable et c’était le taux de fécondité des femmes dans ce temps-là.

Ma femme m’a probablement beaucoup influencé en me transmettant cet amour des enfants. Pierre est né en 1957, Diane en 1959, Mimi en 1961 et Jacques en 1963.

« Chaque fois que je regarde mes enfants, je fais des péchés d’orgueil, lance fièrement Jeannine. Je les ai bien tricotés. »

Je voulais que mes enfants forment un clan et c’est ce qu’ils ont fait. Il y a une phrase que j’aime bien leur dire : « Ne vous détruisez pas vous-mêmes, les autres s’en chargent. » Ils me répètent souvent cette phrase. Avec ça, ils devraient se débrouiller.

Mes enfants sont solidaires et j’en suis fier. À un moment donné – ils devaient avoir entre quatre et dix ans – Jeannine, remarque quatre trous percés avec un crayon dans un beau store blanc neuf que l’on venait de faire installer. « Qui a fait ça ? » Pas moyen de le savoir. Elle leur dit : « Ok, vous n’aurez plus de dessert tant que jene saurai pas c’est qui ! »

Croyez-le ou non, ils se sont consultés. Tous les quatre sont retournés voir leur mère en se tenant par la main et lui ont dit : « On a fait chacun un trou ! » Jeannine m’a téléphoné au travail pour me demander quoi faire. Je lui ai répondu : « Tu les embrasses et tu leur dis que tu les aimes. Ils se tiennent, c’est un clan ! »

Jeannine et nos enfants « notre clan ». Photo prise en 1965.

Encore aujourd’hui, je suis fier d’eux. Ils ne nous ont jamais dit qui était le coupable, mais on s’en doute. Ils rient quand on leur parle du store troué mais ne veulent toujours pas nous dire qui avait fait ça.

Mes enfants, je voulais leur donner confiance en eux, parce qu’avec la confiance, on peut aller loin. On leur donne de la liberté, on se tient au courant de ce qu’ils font, mais je donne très peu de conseils, j’aime ça, me mêler de mes affaires. Si l’un de mes enfants prend ce que je pense être une mauvaise décision, la plupart du tempsje n’interviens pas. En revanche, quand ils font bien, je ne me gêne pas pour les féliciter.

Malgré mon horaire chargé, je me suis beaucoup occupé de mes enfants. Les fins de semaine en hiver on allait en ski, et en été on faisait de la voile sur le lac Saint-Louis. On a beaucoup voyagé avec eux, on les emmenait partout, notamment deux semaines à Cape Cod, tous les étés pendant vingt-cinq ans. Nous avons aussi acheté le chalet de Sainte-Adèle en 1969 où avons fêté tous les Noëls depuis.

Cinquantième anniversaire de Jeannine et Maurice. Photo prise en 2003.

Confiance, respect et amour

Avec Jeannine, on a fait une belle vie paisible et heureuse. Quand on avait des problèmes, on s’assoyait et on en discutait. On n’a jamais eu de chicanes hargneuses ou difficiles. On ne s’est jamais « envoyés promener », comme disent les gens. Avec le respect et la confiance, on peut aller loin.

« On nous appelle les amoureux. On s’est très peu chicanés. On a des différends, on ne pense pas toujours de la même façon. Les plus grandes qualités de Maurice, c’est qu’il est calme, réfléchi, solide, on ne peut pas demander mieux. Je viens les yeux pleins d’eau quand je dis ça, je suis émotive », confie Jeannine.

La valeur humaine la plus importante pour moi, j’pense que c’est l’honnêteté. Être honnête intellectuellement, dans les gestes que l’on pose. C’est important pour moi parce qu’avec l’honnêteté on ne se met pas les pieds dans les plats et moi…je n’aime pas ça, me mettre dans l’embarras.

Vivre intensément

J’écoute souvent de la musique, du classique, du jazz et de la mélodie française dont j’apprécie les textes. J’aime Montand, Brel et Brassens. Lui, Brassens, je l’appelle le pornographe, d’ailleurs il y a fait une chanson qui porte le même nom. Brassens, faut l’écouter. L’autre jour j’ai passé un après-midi à lire ses paroles. J’ai le livre de ses chansons et j’aime lire les textes pour mieux comprendre certains mots que l’on ne connaît pas. Une des chansons qui me fait rire, c’est Fernande : « Quand je pense à Fernande… » Vous la connaissez ?

Brassens[6],on l’a vu en spectacle à Montréal, il était comme un ours mal léché. Seul sur scène avec sa petite chaise et sa guitare, sans effets visuels. Je l’aimais beaucoup, il aurait fait n’importe quoi que je l’aurais apprécié. On aimait aussi Yves Montand et on a vu Gilbert Bécaud à Paris.

Jeannine aime les voyages. Avec elle, ça bougeait. Je lui ai déjà dit : « T’aurais dû marier le pape ! » Elle voulait toujours voyager, comme le pape Jean-Paul II[7].

Nous avons beaucoup voyagé pendant ma semi-retraite. J’accompagnais Jeannine, qui organisait des voyages pour les membres donateurs du Musée des Beaux-Arts. J’ai ainsi visité la Chine, l’Égypte, la Grèce, sans oublier la traversée du Danube. J’étais toujours le dernier à monter dans l’autobus, un peu comme le chien qui garde les moutons. Jeannine a fondé le comité des voyages du Musée des Beaux-Arts, qui n’existe plus depuis qu’elle a quitté ses fonctions.

La politique, Dieu, la religion

Vous voulez savoir ce que je pense de la politique ? Bah ! Je ne suis pas quelqu’un de très politisé. Ça m’intéresse comme passe-temps, mais pas assez pour tenir mon bout dans les discussions.

J’ai voté « non » aux deux référendums. J’ai vu ce qui se passait ailleurs et je calcule que ce n’était pas une bonne chose de se séparer parce qu’il y a trop de gens malhonnêtes qui essaient de tirer leurs ficelles au Québec et se serait l’enfer.

J’aime mieux voyager sur l’océan du monde avec un gros bateau de croisière que sur un petit voilier. Je trouve qu’en se séparant, le Québec deviendrait un trop petit bateau. Il vaut mieux voyager sur un gros bateau où la vie est plus facile et agréable.

Pour ce qui est de Dieu et la religion, je vais vous résumer ma pensée en citant Stephen Hawking[8] : « Si Dieu existe, il ne se manifeste pas. » C’est ce que j’ai réalisé avec les années, surtout en m’intéressant à ce qui se passe dans l’Univers. Lorsque j’ai pris ma retraite, j’ai commencé à m’ouvrir comme une fleur et à penser à autre chose qu’à la chirurgie et la médecine.

Je pense que le fait de m’être intéressé à l’astronomie et à la grandeur de l’Univers m’a amené à penser que ça ne se peut pas que quelqu’un puisse tirer les ficelles. C’est arrivé tout doucement comme quelqu’un qui apprend à jouer du piano. J’ai arrêté de croire graduellement, sans coup d’éclat, sans manifestation de rébellion. Pas mon genre. J’ai tout simplement cessé de croire en Dieu.

Je pense de plus en plus qu’après la mort, c’est fini. C’est comme ça. Cette pensée s’est imposée tout doucement en lisant Hubert Reeves. Je me suis mis à aller voir ce qui se passait dans l’Univers.

Depuis que j’ai plus de temps pour penser à ces idées-là, je constate que l’on a une étoile, qui est le Soleil. Cette étoile-là fait partie d’une galaxie dans laquelle il y a des milliards et des milliards d’étoiles et de galaxies. Bref, nous ne sommes donc pas grand-chose. Quand t’es mort, tu pars longtemps. Comme disait l’autre : « Partir, c’est mourir un peu, mourir, c’est partir beaucoup[9]. »

Souper de Noël au chalet de Sainte-Adèle. Photo prise entre 2012 et 2015.

La vieillesse est un naufrage

Le seul problème que l’on n’a pas réglé, Jeannine et moi, c’est de devenir vieux, ça, on n’a jamais parlé de ça durant notre vie. Vous avez lu les mémoires du général de Gaulle ? Il a écrit : « La vieillesse est un naufrage[10]. » Je suis d’accord.

On a l’impression que l’on ne vieillit pas, mais on réalise que les gens deviennent vieux autour de nous et que nous perdons nos capacités. La vieillesse, c’est d’avoir de la difficulté à faire ce que nous faisions avant. Douleurs aux jambes et mémoire défaillante, alors que deux ans plus tôt, je ne prenais aucune pilule.

« Après quatre-vingts ans, on prend une débarque, constate Jeannine. Moi, c’est mes chevilles qui m’ont lâchée, c’est de l’arthrose. À chaque année on dirait que tu descends une marche. Dans l’eau tu n’as pas mal nulle part. Je pense que je vais me faire pousser une queue et que je vais devenir une sirène. Vive l’aquaforme deux fois par semaine ! »

La chose que je déteste le plus à mon âge, c’est le bruit dans les restaurants. Surtout que j’ai un déficit auditif, je porte des prothèses et cela augmente les sons ambiants. Parler avec les gens, ne pas comprendre, essayer d’aller chercher un mot, faire semblant de comprendre, ça me perturbe.

Comme médecin, mon rapport à la maladie est assez simple: je me dis que je vais passer à travers, je suis courageux et je ne me plains pas. Quand on est malade, on fait comme notre bon chien Module[11]. On va dans un coin et on attend. Lorsque je suis malade, Jeannine vous le dirait, je veux la paix.

J’ai eu mon lot de problèmes de santé. Blessures, cancer, infarctus, problèmes aux yeux… Quand ça arrive, j’y fais face, je ne me mets pas à brailler. Je suis assez résistant à la douleur.

La mort ne nous fait pas peur. Je suis préparé à la mort en ce sens que tout le monde va mourir. J’aimerais bien que ça arrive à une heure où j’aurai pu me préparer avant, mais je fais confiance.

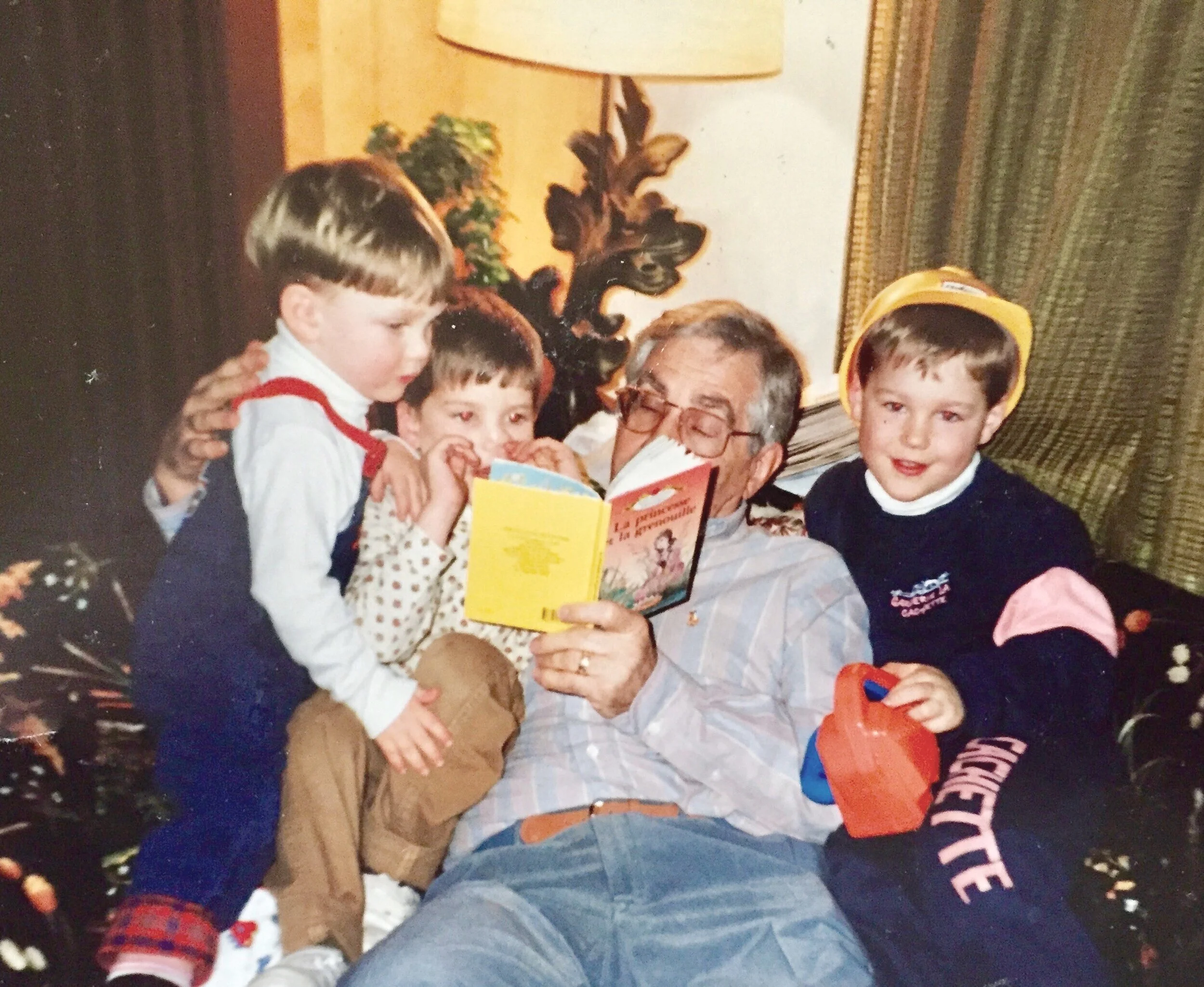

Maurice et ses petits-enfants. Photo prise à Sainte-Adèle en 1993.

Conclusion

Chers enfants et chers petits-enfants,

J’aurai bientôt quatre-vingt-treize ans. Jeannine et moi, nous fêterons nos soixante-six ans de mariage. Ça fera donc plus de soixante-quinze ans que l’on est amoureux et heureux ensemble. Je n’aurais jamais pensé que l’on se rendrait à cet âge avancé, que l’on appelle le grand âge. Je savais que je m’engageais pour la vie, mais je ne pensais pas que ce serait pour aussi longtemps;-)

Mamie et moi sommes tout de même chanceux, on peut encore profiter de la vie, malgré certains ennuisde santé. Nous sommes bien entourés par nos enfants, nos beaux enfants, nos petits-enfants et même par les amoureux de nos petits-enfants.

C’est incroyable comme tout cela a passé rapidement. On dirait que c’était hier. Tout au long de ma vie, j’ai respecté certains principes que j’ai tenté de transmettre à mes enfants du mieux que j’ai pu :

1. Profitez de la vie, mais pas trop. Dans le milieu la vertu – In medio stat virtus.

2. Réfléchissez avant d’agir. Pensez plus loin que le bout de votre nez.

3. Pour des relations harmonieuses, mettez de l’eau dans votre vin.

4. Aimez-vous, ne vous détruisez pas vous-mêmes; les autres s’en chargent.

5. Appréciez votre chance.

Nous avons eu une belle vie. Nous sommes passés à travers les difficultés et sommes très fiers de ce que nous avons accompli. En haut de la liste de nos réalisations se situent bien évidemment nos quatre « zenfants ».

Nous sommes bien chanceux. Évidemment, la chance, ça se cultive. Nous souhaitons maintenant de tout cœur vous la transmettre. Les gens heureux ont une histoire et elle se poursuit aujourd’hui à travers chacun de vous.

Maurice Parent - mars 2019

La biographie intégrale de Maurice Parent est disponible à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Les gens heureux ont une histoire - Éditions Histoires du monde Avril 2019 - ISBN : 978-2-924912-01-0

La carrière et les réalisations de Maurice Parent sont résumées ici : https://chirurgie.umontreal.ca/departement/historique/histoire-contemporaine-du-departement-de-chirurgie-de-luniversite-de-montreal/

Lisez l’extrait des archives de l’Université de Montréal – Fonds Département de chirurgie. – 1970-1995 et un extrait tiré du site de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal – Document intitulé : L’histoire contemporaine du département de chirurgie de l’Université de Montréal.

[1]Espérance de vie pour les hommes : 80,8 ans,et pour les femmes : 84,5 ans – Institut de la statistique du Québec, 2016.

[2]En 1924 ,elle deviendra la Banque canadienne nationale, puis la Banque Nationale.

[3]Fricassée de bœuf.

[4]Préparation de fromage fondu de couleur orange artificielle.

[5]Par Glenn Miller

[6]George Brassens s’est produit pour la première fois à Montréal le 1er octobre 1961 sur la scène du théâtre la Comédie-Canadienne. Brassens a passé un bon mois en sol québécois, accueilli à l’aéroport Dorval par Félix Leclerc, lors de son séjour il a également rencontré Gilles Vigneault. – Le Devoir, Sylvain Cormier.

[7]Surnommé le « pape voyageur », Jean-Paul II a effectué 94 voyages à l’étranger dans 127 pays.

[8]Stephen Hawking: physicien théoricien et cosmologiste britannique décédé en mars 2108. Il est bien connu pour ses travaux sur les trous noirs, la cosmologie quantique et ses livres de vulgarisation sur les mêmes sujets.

[9]Citation d’Alphonse Allais.

[10]Cette phrase de François-René de Chateaubriand, dans les Mémoires d’outre-tombe, a été reprise par le général de Gaulle pour décrire le maréchal Pétain.

[11]« Module est le deuxième chien que nous avons eu, précise Mimi. Un mélange de Irish Setter et de Labrador. Il était tout noir. Nous l’avons appelé Module parce que sa maman se nommait Apollo. Il a vécu quatorze ans. C’était le meilleur chien au monde ! Un jour Maurice a dit à Jeannine : “Comment ça se fait qu’il écoute mieux que les enfants ? ” Il était très docile, contrairement à notre premier chien, Pico, un dalmatien indomptable ! »